当研究室のアプローチ

水素やヘリウムなどの軽い原子核の融合反応によって取り出されるエネルギーを核融合(フュージョン)エネルギーと呼びます。核融合反応からエネルギーを取り出す人工システムを構築する方式として1億度の超高温プラズマを磁場によって閉じ込める「磁場閉じ込め方式」が研究されています。近年ではゼロエミッションへの貢献の期待から研究機関だけでなく、スタートアップ企業が事業として参入するなど、その研究開発に注目が集まっています。

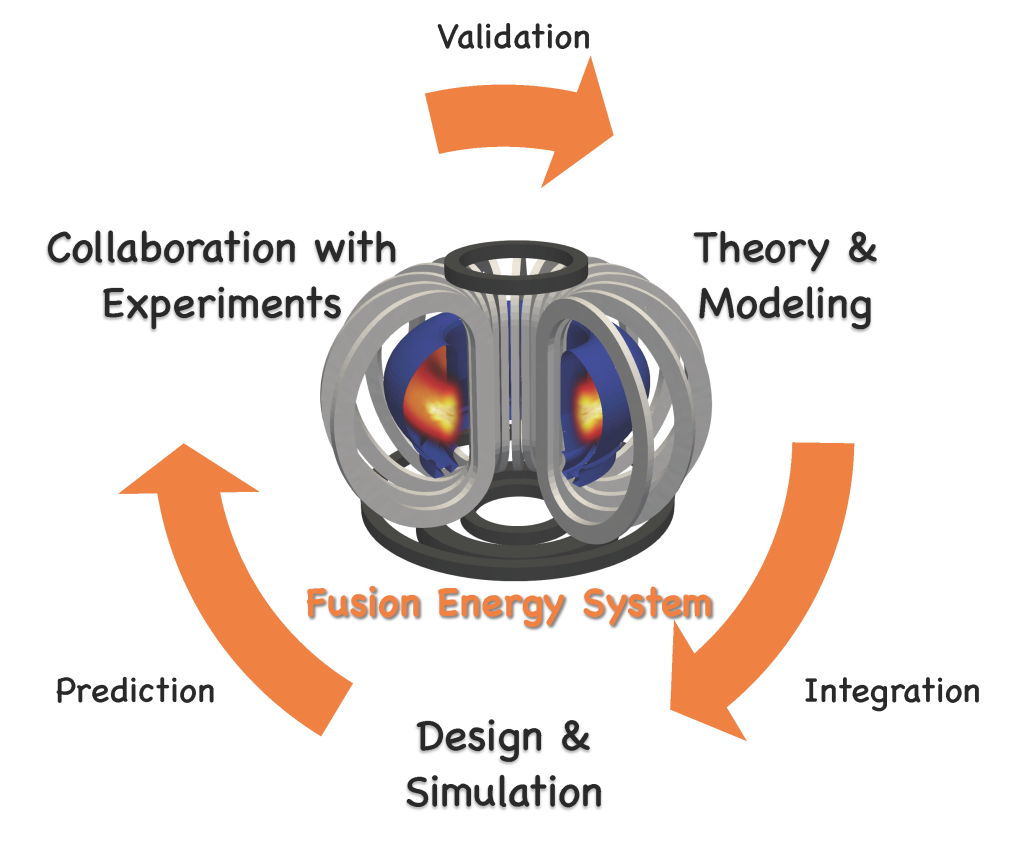

当研究室では、物理学に基づく核融合炉心プラズマの理論解析を中心課題に据え、炉心プラズマの挙動を予測・制御するための統合シミュレーションの開発や、実験家との協力による炉心プラズマの実験データ分析、核融合エネルギーシステムの数理最適化に関する研究など、実験・理論・シミュレーションにまたがる核融合エネルギーシステムに関する総合的な研究を行っています。

プラズマの突発的崩壊(ディスラプション)の克服

現在、フランスにおいて世界7極の協力による核融合実験炉ITERの建設が進んでいます。ITERが採用するトカマク方式は核燃焼を見通すことのできる高い閉じ込め性能が実証されていますが、この方式では放電が不安定化した際にプラズマ閉じ込めに必要となる電流が急速に遮断される「ディスラプション」と呼ばれる現象への対策が不可欠です。当研究室ではディスラプション現象に関わるプラズマ物理の研究や、実験で観測されるディスラプションの挙動を再現するためのシミュレーションコードの開発、ITER機構との協力によるプラズマ強制冷却技術(粉砕ペレット入射 (Shattered Pellet Injection))の開発研究など、世界をリードする研究を行っています。

- ディスラプションを模擬する統合シミュレーションコード INDEXの開発

- 世界各国のトカマク実験装置との協力: ASDEX-U(独)、DIII-D(米)、JET(欧州)、KSTAR (韓国)など

- ディスラプション現象の物理機構に関する理論・シミュレーション研究

プラズマ閉じ込めと対称性の関係を解き明かす

磁場閉じ込め方式の核融合エネルギーシステムの研究は、ドーナツ型のプラズマの磁場と圧力の定常分布を決める「平衡計算」が研究の出発点となります。このとき、最も重要なファクターが(位相幾何学的な意味での)分布の対称性です。対称性のない一般的な磁場配位に対してプラズマ平衡を求める方法の研究は核融合の研究開始から現在まで続く難問の一つですが、当研究室ではこの問題を解決するための計算アルゴリズムの開発や対称性の破れがプラズマの安定性や輸送に及ぼす影響の研究を行っています。対称性のない一般的な磁場配位として「ヘリカル型の磁場閉じ込め方式」が研究され、この方式はディスラプションフリーの磁場閉じ込めを可能とする点で注目を集めています。

- HINTコードによる完全自由境界三次元MHD平衡解析

- リップルトカマクの3次元自由境界MHD平衡計算

- 反復法による二次元/三次元MHD平衡コードKUIQの開発

核融合の「リアル」と「バーチャル」を結ぶ基礎研究

核融合エネルギーの実現に向けては、ITERが採用しているトカマク型核融合炉だけではなく、ヘリカル型核融合炉、レーザー核融合炉、その他の革新的閉じ込め方式などさまざまな可能性が検討されています。いずれの炉もプラズマを閉じ込める本体システムだけでは完結せず、超伝導システムや大電力加熱機器、燃料循環系、計測系までを含む、最先端技術を結集した大規模複合システムとなります。そのような系の開発には実際の装置や材料を扱う物理(フィジカル)空間の開発研究だけでなく、人間がシステムを取り扱うためのヒューマンインタフェースを含むサイバー空間の研究開発が不可欠です。

研究室では企業とも協力しながら、モデリングや機械学習、予測制御などのシステム工学からスーパーコンピュータやGPUを活用した高度計算科学などの研究を行い、核融合エネルギーシステムへの応用を通じた新しい価値の創造を目指しています。

- AIや機械学習による核融合シミュレーションのサロゲートモデルに関する研究

- 最適化技術、強化学習や生成AIの活用に関する研究

- コンピュータグラフィックスやコンピュータビジョン、VR/ARの活用に関する研究